Storia dell'Arte 1LA

mercoledì 21 febbraio 2018

venerdì 10 novembre 2017

8 - Antiche Civiltà dell'Egeo

Durante l’età del Bronzo (3500-1200 a.C.) si sviluppano nell’area del bacino dell’Egeo le ricche culture palatine che hanno lasciato i loro imponenti resti a Creta e in Grecia. Si tratta di culture che conoscono una amministrazione importante che si avvale dell’uso della scrittura e di archivi e che ha sviluppato la gestione del territorio, l’immagazzinamento e ridistribuzione dei beni prodotti. I palazzi di Cnosso e Festo, quelli di Micene e Tirinto ne sono le testimonianze oltre che siti particolarmente suggestivi dal punto di vista archeologico.

Lo sviluppo di questo mondo deve molto alla conformazione naturale del Mar Egeo e soprattutto alla presenza di numerose isole che permettevano anche in tempi antichissimi una navigazione a vista tra le coste asiatiche e quelle dell'isola di Creta e della Grecia.

CRETA ---------> cuore della Civiltà Egea

III° e II° secolo a.C.

massima fioritura tra il 2000 e il 1400

FENICI ----------> popolo insediato sulle coste orientali del Mar Mediterraneo

nei pressi del Libano

si sviluppò nel 2000 a.C.

MICENE --------> ebbe origine e si evolse dalle società e dalla cultura della Grecia

continentale

si sviluppò attorno al 1600 a.C. quando la cultura elladica nella Grecia

continentale si trasformò sotto le influenze della civiltà minoica di Creta

martedì 2 maggio 2017

33 - Roma: dalle origini ai primi secoli dell'impero

753 a.C -------> fondazione di Roma sul colle Palatino, tra i preesistenti insediamenti dei

Latini, nel territorio corrispondente all'attuale Lazio

753 - 509 a.C. -------> Roma fu governata da sette re,

i primi quattro (Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio)

di origine latina,

gli ultimi tre (Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo)

di origine etrusca, fu sotto l'ultimo re che Roma assorbì gran parte

della civiltà etrusca

Durante il periodo monarchico tutto il potere era nelle mani del Re, sostenuto dal Senato, assemblea formata da soli nobili, detti patrizi, appartenenti ad antiche famiglie proprietarie terriere, che erano i soli a partecipare al governo della città.

Il resto della popolazione era divisa in plebei, anch'essi cittadini liberi ma privi di ogni potere, e schiavi, ridotti al ruolo di "cose" e senza alcun diritto.

509 a.C. ------> cacciata di Tarquinio il Superbo ------> si instaura la Repubblica, sistema di

governo caratterizzato dalla divisione

dei poteri affidati ai magistrati di

estrazione patrizia, ed era quindi un

governo aristocratico. Dopo molte

guerre di conquista il dominio di

Roma si estende a tutta la penisola

italica e a molti altri territori affacciati

sul Mar Mediterraneo che furono

chiamati province.

L'ultimo secolo della Roma Repubblicana fu caratterizzato dall'affermazione di una nuova classe sociali, i cavalieri, ricchi commercianti e artigiani che pretendevano di avere parte nella guida della città. Si creò un clima di arroganza e violenza che fu indifferente alla sorte della città. In questo contesto si impose con la sua opera riformatrice il primo imperatore, e inizia l'Impero di Roma destinato a durare fino al 476 d.C.

Augusto (27 a.C. - 14 d.C.) portò la pace in tutto il territorio e il più grande Impero dell'Occidente ebbe un periodo di tranquillità, guidato dai suoi successori con equilibrio e intelligenza.

I ROMANI E L'ARTE

i romani erano interessati più alle questioni concrete che a quelle astratte.

Le discussioni artistiche e filosofiche tanto care ai greci erano ritenute una perdita di tempo.

Anche gli oggetti di cui si circondavano erano realizzati con materiali poveri.

Fu con il contatto delle ricchezze e dell'arte dei popoli vinti che i Romani si abituarono ad un rapporto con l'arte.

La conquista della Magna Grecia prima e di tutti i territori ellenici poi, li portò a contatto con l'arte classica e i suoi tesori.

TECNICHE COSTRUTTIVE

La cosa che notiamo essere più evidente tra l'architettura greca e quella romana è la differenza nella realizzazione degli spazi.

L'architettura greca si basa su un semplice principio costituito di soli tre elementi, detto trilitico, e cioè l'architrave appoggiato su due piedritti.

L'architettura romana basa i propri schemi costruttivi sul principio dell'arco e della volta, il cui uso permise ai Romani di coprire spazi immensi.

L'ARCO E LA VOLTA

arco ------> composto da un insieme di elementi di pietra sagomata o di mattoni detti conci,

quello al centro dell'arco è il concio di chiave

le linee che separano i conci si dicono giunti

il piano dal quale si comincia a costruire l'arco è il piano di imposta

la linea curva all'interno dell'arco è l'intradosso

la linea curva all'esterno è l'estradosso detta anche sesto

la distanza dal piano di imposta e il punto più in alto dell'estradosso si chiama

freccia

la distanza tra i sostegni (o piedritti) è la luce o corda

la faccia esterna sul fronte dell'arco è l'archivolto o ghiera

Si inizia a costruire l'arco dai due estremi del piano di imposta, finché non si mette in opera il concio di chiave l'arco non può reggersi in modo autonomo, ecco perché per costruirlo si ricorre ad una struttura che lo possa sostenere, la centina, solitamente in legno si costruisce prima dell'arco nella forma che si desidera, creando una vera e propria armatura, inserita la chiave di volta si può procedere al disarmo.

quello al centro dell'arco è il concio di chiave

le linee che separano i conci si dicono giunti

il piano dal quale si comincia a costruire l'arco è il piano di imposta

la linea curva all'interno dell'arco è l'intradosso

la linea curva all'esterno è l'estradosso detta anche sesto

la distanza dal piano di imposta e il punto più in alto dell'estradosso si chiama

freccia

la distanza tra i sostegni (o piedritti) è la luce o corda

la faccia esterna sul fronte dell'arco è l'archivolto o ghiera

Si inizia a costruire l'arco dai due estremi del piano di imposta, finché non si mette in opera il concio di chiave l'arco non può reggersi in modo autonomo, ecco perché per costruirlo si ricorre ad una struttura che lo possa sostenere, la centina, solitamente in legno si costruisce prima dell'arco nella forma che si desidera, creando una vera e propria armatura, inserita la chiave di volta si può procedere al disarmo.

volta ------> le più usate dai Romani furono quelle a botte, le anulari e a crociera

utilizzarono anche molto le cupole, per coprire spazi a pianta centrale

volta a botte

la più semplice tra le coperture in muratura e viene impiegata per coprire spazi di forma rettangolare, si chiama direttrice l'arco a tutto sesto su cui si imposta e generatrice le due rette parallele su cui corre (muri su cui si imposta)

centina della volta a botte

volta anulare

è una particolare volta a botte che la le generatrici costituite da due cerchi concentrici

volta a botte

la più semplice tra le coperture in muratura e viene impiegata per coprire spazi di forma rettangolare, si chiama direttrice l'arco a tutto sesto su cui si imposta e generatrice le due rette parallele su cui corre (muri su cui si imposta)

1 - chiave di volta

2 - cuneo

3 - estradosso

4 - piedritto

5 - intradosso

6 - freccia

7 - luce o corda

8 - rinfianco

volta anulare

è una particolare volta a botte che la le generatrici costituite da due cerchi concentrici

esempio di volta anulare nei percorsi del Colosseo

volta a crociera

risulta essere l'intersezione di due volte a botte, solitamente per coperture di ambienti quadrati e le cui generatrici (i quattro archi) coincidono con i quattro lati dell'ambiente da coprire

volta a padiglione

si ottiene con l'intersezione di due volte a botte che hanno le linee di imposta sui lati dell'ambiente da coprire

cupola

è una superficie di rotazione, perché si genera facendo ruotare un semicerchio attorno ad un asse. E' una vera e propria invenzione romana che era utilizzata per coprire ambienti a pianta circolare o quadrata

I PARAMENTI MURARI

Realizzati dai Romani utilizzando scaglie più o meno irregolari di pietra o mattoni, legate tra loro grazie alla

malta ------> composto formato da un legante, la calce,

elementi inerti, sabbia o pozzolana (sabbia vulcanica

miscelati con acqua

quindi:

malta + scaglie di pietra o mattoni ------> calcestruzzo (materiale che dopo l'evaporazione

dell'acqua si trasformava in un blocco unico avente

la stessa consistenza e resistenza della pietra)

Il calcestruzzo veniva utilizzato anche come riempimento nello spazio tra le due superfici esterne del muro, il muro così realizzato veniva chiamato òpus caementìcium (opera cementizia) e si otteneva così la muratura a sacco.

muratura a sacco

ricostruzione di realizzazione di una muratura a sacco

Le murature che si presentano oggi con mattoni e pietra a vista erano un tempo solitamente rivestiti con materiali più pregiati, sotto l'impero di Augusto il marmo bianco di Carrara cambiò completamente il volto della città.

In ogni modo, in funzione del materiale impiegato e del disegno con cui venivano posti i materiali, le murature si identificano nel seguente modo:

opus incèrtum (opera incerta) il muro è realizzato con piccole pietre di forme svariate

opus reticolàtum (opera reticolata) il muro è composto da elementi approssimativamente piramidali affogati nel calcestruzzo e dei quali rimangono a vista le basi quadrate, accostate a 45° rispetto all'orizzontale

opus vittàtum (opera listata, dal latino vitta, nastro) i piccoli blocchi a parallelepipedo tutti della stessa altezza, vengono disposti in file orizzontali

opus testàceum (opera di mattoni, dal latino testa, mattone cotto)

opus spicàtum (opera a spiga) le pietre sagomate o i mattoni vengono disposti inclinati di circa 45° verso sinistra e poi verso destra

opus mìxtum ( opera mista) si utilizza questa definizione sia quando vengono utilizzate più opere in muratura che quando vengono utilizzati mattone e pietra per la stessa muratura

opus mìxtum per tipo di muratura

opus mìxtum per tipo di materiali

L'ARCHITETTURA

Per i Romani l'interesse della comunità, sopra tutti quello dello Stato, si antepone sempre a quello del singolo, e questo in architettura significa che vennero privilegiate

le grandi opere pubbliche di utilità comune e politico-militare

- le strade

- i ponti

- gli acquedotti

- le fognature

i grandi edifici

- archivi

- magazzini

- mercati

- terme

- basiliche

Per ognuna di queste opere i Romani definirono una tipologia cioè una forma architettonica legata alla funzione, specifica. Queste tipologie edilizie si precisano tra il II e il I sec. a.C. quando si può parlare di una vera e propria architettura romana, con caratteristiche proprie e ben differenziate da quella ellenistica.

Gli accampamenti militari, in latino castra, avevano pianta quadrata ed erano suddivisi in quattro settori da due strade ortogonali tra loro, il cardo (aveva direzione nord-sud) e il decumàno (aveva direzione est-ovest).

schema di un castrum

1 - foro

2 - cardo

3 - decumano

4, 5, 6, 7 - le quattro porte in corrispondenza degli assi

Questa organizzazione fu di esempio per la realizzazione di tutti i nuclei abitati e non.

Infatti tutto il territorio, sia nella fondazione delle colonie che nella organizzazione del paesaggio agrario, venne suddiviso in appezzamenti regolari, le centùriae, organizzati su linee parallele e linee perpendicolari alle strade principali e secondarie.

Questa antica ripartizione continuò ad essere griglia di riferimento nei secoli a venire per tutte le nuove localizzazioni abitative, industriali e artigianali.

Foligno

Brescia

Torino

L'ARCHITETTURA DELL'UTILE

le strade ----> mettevano in comunicazione con tutte le città della penisola italiana e

poi dell'impero (Europa, vicino Oriente, Africa settentrionale)

mediamente strade larghe circa 3 metri, composte di 3 strati e

con una profondità di circa 150 cm

sezione schematica di una strada romana

vie consolari in Italia

rete stradale dell'Impero Romano

i ponti ----> la loro costruzione era un'attività sacra e vi presiedeva il collegio

sacerdotale dei pontefici ( i Romani ritenevano che lo stesso termine pontifex

derivasse da pòns fàcere)

il ponte era fonte di reddito in quanto era dovuto un pedaggio per il suo

attraversamento

Il primo ponte romano fu costruito nel VII sec. a.C. sotto il re Anco Marzio,

il Pons Sublicius era in legno, senza chiodature e smontabile, crollò a seguito

di una piena.

I ponti in muratura sono realizzati con arcate in pietra a tutto sesto.

Sono del I sec. a.C. i due ponti in muratura dell'Isola Tiberina.

Ponte Fabricio

Ponte Fabricio in un disegno del Piranesi

Ponte Cestio ai giorni nostri

Ponte Cestio nel 1880 circa

Ponte Cestio in un disegno del Piranesi

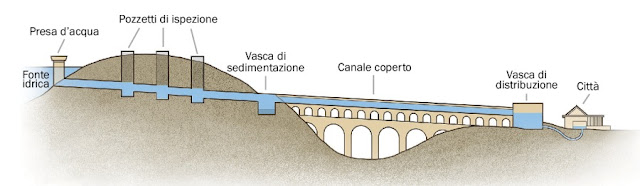

gli acquedotti ----> la necessità vitale dell'approvvigionamento idrico era soddisfatta dagli

acquedotti. Tra il 312 e il 206 d.C. ne furono costruiti ben 11 nel Lazio

per condurre l'acqua fin nel cuore di Roma.

Il più spettacolare è l'Acquedotto Claudio, realizzato

tra il 38 e il 52 d.C.

sotto gli imperatori Caligola e Claudio, ha un percorso di 70 km

un quarto del quale è su arcate

schema di un acquedotto romano

in rosso il percorso dell'Acqua Claudia

vista panoramica delle arcate dell'Acquedotto

le terme ----> le acque trasportate dagli acquedotti erano utilizzate anche per giochi d'acqua

spettacolari e soprattutto nelle terme (dal greco thèrmai, sorgenti calde), per i

Romani erano bagni pubblici.

Le Terme di Traiano, progettate da Apollodoro di Damasco, iniziate nel 104 e

inaugurate il 22 giugno del 109 d.C., il grande complesso dei bagni fu

circondato da un muro di cinta con una grande esedra e racchiudente spazi

destinati a portici, giardini, ninfei.

Al riscaldamento dell'acqua provvedevano i focolari che diffondevano aria

calda dagli spazi sottostanti la pavimentazione che era sospesa e sostenuta

da pilastrini.

Tutti gli ambienti erano coperti da volte o cupole, erano sempre rivestiti da

mosaici e preziosi marmi provenienti da cave asiatiche o nord africane.

Pianta delle Terme di Traiano

1, 2 - biblioteca

3 - esedra

4 - propileo, ingresso principale

5, 6 - ninfeo

7 - natazio

8, 9 - apoditerium

10,11 - sala quadriabsidata

12 - frigidarium

13,14 - palestra

le fogne ----> una applicazione dell'arco e della volta la troviamo nella Cloaca Massima cioè

la fognatura della città risalente al periodo augusteo (fine I sec. a.C. - inizio

I sec d.C.), consentiva alle acque di scolo raccolte nelle depressioni del

Foro Romano di confluire nel Tevere

percorso della Cloaca Maxima

lo sbocco nel Tevere

particolare dell'antico sbocco, arco con triplice ghiera di conci in pietra

le mura ----> pochissimo è rimasto delle opere romane in età regia nonostante

ebbe una durata di circa due secoli (dal 753 a.C. al 509 a.C.)

la città era circondata da mura e le Mura Serviane si sviluppavano

per circa 10 km, realizzate sotto il regno di Servio Tullio, erano precedute

da un fossato e composte da grandi blocchi in tufo

pochi però sono i tratti rimasti

in rosso il tracciato delle Mura Serviane (I sec. a.C. - I sec. d.C.)

resti delle Mura Serviane nei pressi della Stazione Termini

I TEMPLI

Alla cacciata di del re etrusco Tarquinio il Superbo, 509 a.C., venne realizzato il primo Tempio Romano in Campidoglio del quale non abbiamo resti. Era dedicato a Giove, Giunone e Minerva, cosiddetta "Triade Capitolina".

modello del Tempio

prospetto

pianta

Di età Repubblicana (509 - 27 a.C.) sono i tempietti eretti nel Foro Boario

Tempio di Ercole Vincitore detto di Vesta (fine II sec. a.C.)

pianta del Tempio detto di Vesta

Tempio di Portuno, detto della Fortuna Virile, II - I sec. a.C.

Tempio di Portuno in un incisione settecentesca di g. B. Piranesi

L'esempio più importante di architettura templare si avrà in epoca imperiale sotto il regno di Adriano (117 - 138 d.C.) quando venne ricostruito il Pàntheon forse ad opera di Apollodoro di Damasco. La sua architettura è di dimensioni volutamente quasi sovrannaturali.

Pàntheon, 118 - 128 d.C.

pianta

sezione

cupola vista dal basso

vista della muratura e del tamburo

costruzioni onorarie ----> edificate per onorare, glorificare e ricordare le gesta di qualcuno

i Romani ne fecero uso già nel periodo repubblicano:

- strutture ad arco

- colonna isolata sormontata da statua, cavallo o fontana

Ebbero largo impiego soprattutto in epoca imperiale

Arco di augusto a Rimini, 27 a.C.

decorazioni

iscrizioni nella muratura a merli medievale

costruzioni per lo svago ----> l'edificio destinato allo svago e la cultura comparve dalla

seconda metà del I sec. a.C., poichè in tempi antecedenti

erano considerati luoghi inutili e immorali

Il Teatro di Pompeo realizzato tra il 55 e il 52 a.C. fu giustificato dal fatto che aveva sulla

cavea un Tempio dedicato a Venere

ricostruzione del Teatro di Pompeo

Via di Grotta Pinta che ricalca l'andamento curvileneo del Teatro

Il secondo Teatro ad essere realizzato fu il Teatro di Marcello (13 a.C.), venne iniziato da

Cesare e terminato da Augusto che lo dedicò al nipote Marco Claudio Marcello.

vista del Teatro di Marcello oggi

pianta

coperture dei percorsi in volta a botte anulare

vista delle arcate esterne

costruzioni di epoche successive (medioevo e XIV sec.)

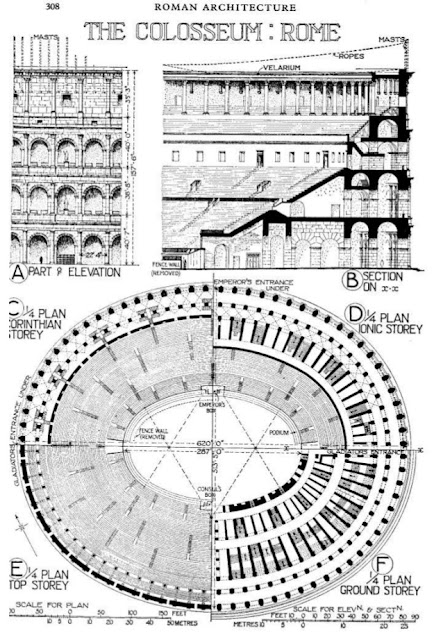

Per adattarsi alle necessità delle rappresentazioni teatrali romane, il Teatro diventa più complesso e "raddoppia" da semicircolare o semiellittico, diventa perfettamente circolare o ellittico. ANFITEATRO è una parola di origine greca, amphi = da ambo le parti.

Mentre nei teatri si portavano in scena recite di commedie, tragedie satire ecc., negli anfiteatri avevano luogo spettacoli grandiosi, della durata di molti giorni: battaglie navali e combattimenti cruenti.

Il più noto è senza dubbio l'Anfiteatro Flavio, conosciuto come Colossèo, così chiamato durante il Medioevo, sia per le sue dimensioni, sia perché nei pressi era collocato il Colosso di Nerone. Si colloca negli immensi giardini della Domus Aurea al posto di un lago artificiale, in questo modo la dinastia dei Flavi, restituendo ai Romani un'area privatizzata da Nerone, intendeva porre le distanze dal predecessore.

Venne iniziato sotto Vespasiano nel 70 d.C. e inaugurato nell'anno 80 d.C. durante il regno di Tito, ma fu concluso negli anni immediatamente successivi da Domiziano.

vista esterna

vista interna

plastico di Roma antica

ricostruzione della pianta ai livelli, del prospetto e della sezione

gli ordini architettonici del Colosseo

da una stampa del '500 di Sebastiano Serlio

LA CASA E LA VILLA

Nella sua modestia e semplicità la casa privata si contrappone alla monumentalità degli edifici pubblici.

La casa Romana era di due tipi:

domus ----> abitazione signorile privata urbana,

costituita da mura senza finestre verso l'esterno e

totalmente aperta verso l'interno

gli ambienti seguono un ordine e uno schema tipologico fisso

----> villa suburbana, era una domus privata al di fuori delle mura della città

----> villa rustica, situata in campagna e dotata di ambienti per lavori agricoli

insula ----> case per il popolo, costituita da una serie di edifici disposti a quadrilatero

hanno aperture, porte e scale sia verso l'esterno che verso l'interno,

attorno ad cortile centrale

insula dell'Ara Coeli

LA PITTURA

Non sono molti gli esempi conservati di pittura Romana, e si fa riferimento a quelli numerosissimi di Ercolano e Pompei, le due città Romane della Campania sepolte a seguito dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Il primo tipo di pittura Romana fu quella trionfale, descrittiva delle gesta di illustri condottieri, che però non sono arrivati fino a noi come pure i dipinti su tavola realizzati dopo la conquista della Grecia.

Distinguiamo gli affreschi parietali in quattro differenti schemi decorativi

- primo stile (dal II sec. alla prima metà del I sec. a.C.)

detto a incrostazione, imita le lastre di marmo,

ne è un esempio la Casa di Sallustio a Pompei

- secondo stile detto dell'architettura in prospettiva (seconda metà del I sec. a.C.

al I sec. d.C.), le architetture rappresentate sono sempre credibili e mai fantastiche e alla

base hanno uno zoccolo a incrostazione. Gli esempi più spettacolare sono la

Villa di Poppea a Oplontis (Torre Annunziata)

Villa dei Misteri a Pompei

- terzo stile detto della parete reale (fine I sec. d.C. a circa 60 d.C.), è puramente

ornamentale, le pareti vengono dipinte a tinta unita e accolgono piccole figure o un

soggetto mitologico o semplicemente elementi naturalistici o nastri decorativi.

Casa di Marco Lucrezio Frontone a Pompei

Villa delle Galline Bianche a Prima Porta, la casa di Livia moglie di Augusto

- quarto stile o fantastico o ancora dell'illusionismo prospettico (seconda metà del I

sec. d.C.), le rappresentazioni architettoniche e prospettiche sono del tutto fantasiose, e le

scene composte in modo teatrale con decorazioni sovrabbondanti.

Casa dei Vettii a Pompei

Dal 79 d.C. diminuisco le pitture e con loro le invenzioni pittoriche, le decorazioni diventano molto schematiche, le architetture semplificate, all'interno delle quali si collocano solo piccolissime figure. Ne è un esempio la decorazione murale ad affresco della

Villa Romana sotto la Basilica di S. Sebastiano a Roma del 235 d.C.

LA SCULTURA

E' il genere artistico che possiamo considerare esemplificativo della mentalità Romana. infatti senza alcun dubbio il ritratto interpreta l'aspetto più caratteristico della loro mentalità.

A differenza della statuaria Greca che non si spinge nella descrizione delle fattezze del personaggio ma lo generalizza rendendolo quasi impersonale, la statuaria Romana cerca soprattutto la rassomiglianza.

La conferma è data dal culto per gli antenati che avevano i Romani, tutte le famiglie patrizie conservavano nelle loro domus le maschere di cera dei defunti, che indossavano durante i funerali dei loro parenti (come narra lo storico greco Polìbio nelle sue Storie, ca 205-130 a.C.).

Proprio da questo rituale deriva la consuetudine di limitare la rappresentazione scultorea al solo volto e collo, dando origine così alla tipologia del busto.

Togato Barberini, fine I sec. a.C.

marmo, altezza cm. 165

Roma, Musei Capitolini prima, Centrale Montemartini ora

ritratto di patrizio Romano

prima metà I sec a.C.

marmo, altezza cm 35

Roma, Museo Torlonia

ritratto di donna

fine I sec a.C. - inizio I sec. a.C.

marmo, altezza cm 32

Roma, Museo nazionale Romano

Contrariamente al ritratto privato, la ritrattistica ufficiale fu realizzata con un compromesso con quella Greca.

L'Augusto di Prima Porta riprende l'equilibrio e l'qtteggiamento del Doriforo di Policleto, ma un imperatore che si qualificava come protettore della tradizione e della moralità non poteva essere nudo come un qualsiasi eroe Greco e così venne raffigurato con una corazza ma aderente in modo da lasciar vedere il disegno del busto e i suoi pettorali. Al contrario del Doriforo, colto nel momento di quiete, l'imperatore viene rappresentato si in posizione di immobilità, ma con il braccio sollevato in un gesto di comando. Il volto venne modificato senza però alterarne le fattezze, e reso sereno e idealizzato, come doveva essere l'uomo che aveva in mano le sorti dell'impero.

Augusto di prima Porta, ca 19 a.C.

marmo, altezza cm 204

Città del Vaticano, Musei Vaticani

La cultura artistica Romana non si esauriva con il gusto della classe dirigente formata da patrizi e senatori, infatti la maggior parte dei cittadini era plebea, l'arte quindi si può affermare ebbe due anime:

- aulica (o patrizia) vicina alla cultura ellenistica

- plebea (plebe comprendeva dal punto di vista giuridico tutti i cittadini ad esclusione di

patrizi e senatori), dalla quale deriverà gran parte dell'arte medioevale.

Corteo funebre da Amiternum, I sec. a.C.

calcare, altezza cm 65

L'Aquila, Museo Nazionale

caratteristiche dell'arte plebea

- scomparsa ad ogni riferimento naturalistico

- mancanza di proporzioni

- mancanza di prospettiva

- arte simbolica, il soggetto dell'evento viene rappresentato con dimensioni legate alla sua

importanza

Arco di Augusto, 8 a.C.

Susa (TO)

Arco di Augusto, particolari

Eretto per celebrare un accordo politico tra Roma e il re dei Segùsi, mostra una processione sacrificale, nella quale gli animali sono di proporzioni abnormi, proprio per indicare che è l'evento che ha importanza nella rappresentazione. Il fregio è in posizione e di dimensioni poco visibili per la veduta dal basso. e quando all'arte plebea saranno riservate posizioni più in vista e più importanti avverrà il passaggio tra arte Romana e arte Medioevale.

Un'altra tipologia dell'arte Romana è quella del rilievo storico e celebrativo, che ha la funzione di ricordare o celebrare le gesta di un personaggio.

La costruzione dell'Ara Pàcis venne decisa dal Senato nel 13 a.C. per celebrare il ritorno di Augusto vittorioso dalla Spagna e dalla Gallia, e venne completata nel 9 a.C.

Roma, Ara Pàcis, 13-9 a.C.

ricostruzione assonometrica e pianta

Teca originale, 1938

arch. Ballio Morpurgo

Museo dell'Ara Pacis, 1996-2006

arch. R Meier

La Colonna Traiana venne eretta nel Foro Traiano tra il110 e il 113 d.C. per celebrare due campagne vittoriose di Traiano in Dacia.

Roma, Colonna Traiana, ca 110-113 d.C.

marmo, altezza m. 39,86 e diametro m. 3,83

particolare dei rilievi

stampa del 1500 ca.

Iscriviti a:

Commenti (Atom)